Stefan Malfèr

Membro dell’accademia Austriaca delle Scienze di Vienna

LA MONARCHIA ASBURGICA E L'ITALIA DURANTE GLI ANNI VIENNESI DI COSTANTINO NIGRA

Quando Costantino Nigra giunse a Vienna alla fine del 1885, l'alleanza difensiva segreta conclusa tra Germania, Austria-Ungheria e Italia, la cosiddetta Triplice Alleanza, aveva tre anni e mezzo. Il pubblico sapeva della sua esistenza da due anni e mezzo, il suo contenuto restò ancora segreto. Sia in Italia che in Austria-Ungheria le parti dello spettro politico erano inorridite: in Italia gli irredentisti e il Vaticano, in Austria-Ungheria gli ambienti clericali. Ma il trattato neutralizzò la contrapposizione sempre più netta tra i Paesi e rese possibili lunghi anni di stabilità politica. Solo dopo il 1900 perse lentamente il suo significato, ma rimase in vita. Gli anni viennesi di Nigra sono quindi coincisi quasi completamente con il periodo di maggiore importanza della Triplice Alleanza. Ne sapremo di più oggi.

Vorrei sottolineare che la politica estera e le relazioni politiche sono solo un settore. Per molto tempo è stata data loro un'attenzione preferenziale nella storiografia, ma ci sono molte altre aree che mi sembrano essere molto importanti.

Restiamo sulla politica. Sappiamo che la Triplice Alleanza non eliminò l'irredentismo italiano. L'irredentismo, naturalmente, fu motivo di irritazione per la politica austro-ungarica. Ancora oggi, la tendenza a separare un'area da uno stato è uno dei fattori di agitazione più esplosivi. Al contrario, le decisioni politiche interne possono alimentare tali tendenze. Il rifiuto dell'Austria di concedere agli italiani un'università a Trieste portò a feroci dispute in Austria con il culmine dei fatti di Innsbruck nel 1904, ultimo anno di Nigra come ambasciatore. La cosiddetta questione universitaria italiana era una questione di politica interna, ma portava anche acqua al mulino degli irredentisti in Italia. Lo stesso vale per i desideri di autonomia in Trentino. Essi culminano negli anni 1883-1902 con proposte e progetti di parlamentari italiani. La volontà di autonomia della parte italofona del Tirolo è stata categoricamente respinta dai conservatori tirolesi. E' stato molto miope e fatale nel lungo periodo.

Ma anche questi sfortunati eventi erano solo un segmento. Un altro settore importante è quello delle relazioni economiche e commerciali. Va notato che durante questo periodo la politica economica liberale è stata sostituita dal protezionismo in entrambi i paesi. Si tratta di una reazione agli sviluppi della crisi. Allo stesso tempo, entrambi i paesi cercavano buone relazioni commerciali. Ciò è stato possibile grazie ai trattati commerciali del 1887 e 1891, in cui l'Italia si è allontanata dalla Francia e si è orientata verso l'Impero tedesco e l'Austria-Ungheria, cioè la politica della Triplice. Il risultato è stato in effetti un aumento degli scambi reciproci. Qualche numero: nel 1892 l'Italia importava dall'Austria-Ungheria merci per 122 milioni di lire, nel 1903 176 milioni. I singoli maggiori prodotti erano legno, carta, cavalli e prodotti in ferro. L'Italia esportava merci per 105 milioni di lire alla monarchia asburgica nel 1892 e 153 milioni nel 1903. I beni di esportazione più importanti erano i prodotti alimentari, vale a dire vino, frutta tropicale, verdura, frutta e olio. La monarchia asburgica è stata il sesto partner commerciale dell'Italia dopo Germania, Gran Bretagna, Nord America, Francia e Svizzera. Nel complesso, l'Italia ha condotto il 10% del suo commercio estero con l'Austria, che non è stato di poco conto.

In questi anni l'Italia fece grandi sforzi per tenere sotto controllo il proprio debito pubblico. Nel 1906, il governo Giolitti ebbe un grande successo. In un provvedimento preparato meticolosamente da Luigi Luzzatti in particolare, il tasso di interesse dei titoli del debito pubblico potette essere ridotto dal 5,4% al 3,5% attraverso una ristrutturazione del debito, che fece risparmiare allo Stato molti milioni di interessi. La monarchia asburgica ebbe un’aperta invidiosa ammirazione. Il liberale "Neue Freie Presse" si lamentò che l'Austria, dove il tasso d'interesse era superiore al 4%, era ora stata addirittura superata dai suoi vicini, che prima erano molto indietro. Eccitato, un editoriale scrisse: "Austria quattro per cento, Italia tre e mezzo per cento! [.....] La battaglia di Adua con le sue conseguenze [....] non è stata ieri? All'epoca l'Italia era stata ricacciata molto indietro rispetto all'Austria, e ora il suo credito salirà ad un livello superiore [....]". (A proposito, la colpa è stata attribuita al „Compromesso“ tra Austria e Ungheria, o meglio alla parte ungherese, la cui politica alterò il credito del Paese).

Un altro aspetto economico e sociale è stata la migrazione della manodopera. Sia l'Italia che la monarchia asburgica erano paesi di emigrazione. In Italia c’era stata la crisi agraria nel sud, in Austria-Ungheria l'arretratezza economica della Galizia e di altre regioni, che indusse centinaia di migliaia di persone ad emigrare, soprattutto in America. Ma ci fu anche una grande migrazione stagionale e locale di manodopera dall'Italia verso l'Austria, dove hanno trovato lavoro molti muratori, artigiani e lavoratori per la costruzione di strade, provenienti dalle zone di confine del nord Italia. Nel 1890 c'erano circa 50.000 lavoratori in tutta l'Austria. 10.000 di loro si trovavano a Vienna e contribuirono alla costruzione dei palazzi della Ringstrasse.

Sarebbe sbagliato limitare la considerazione alle sole interazioni politiche ed economiche, dove esistevano interessi in parte comuni, in parte molto diversi, che poi hanno portato alla catastrofe della prima guerra mondiale. Vorrei quindi affrontare alcuni settori in cui situazioni e sviluppi simili si possono osservare nei due Paesi, ma che sono poi caduti nel mirino della storiografia sotto il frastuono della guerra e le conseguenti controversie.

La struttura sociale dei due Paesi era molto simile. L'Italia e l'Austria-Ungheria erano monarchie costituzionali alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo. La nobiltà, i militari e l'alta borghesia sedevano ai comandi del potere. Era la stessa vecchia struttura sociale. In entrambi i Paesi, tuttavia, in questo periodo si sono creati nuovi strati sociali e politici. Nel 1888 fu fondato il Partito socialdemocratico, solo quattro anni dopo, nel 1892, il Partito socialista. Nel 1893 fu fondato il Partito Cristiano-Sociale, clericale e piccolo borghese. In Italia, Pio IX aveva bandito i cattolici dall'attività politica, ma questo divieto non poteva essere mantenuto a lungo termine, e con l'allentamento del divieto di Pio X, un'analoga evoluzione ebbe inizio nel 1909 con l'Unione Elettorale Cattolica Italiana di Vincenzo Gentiloni. Questi nuovi gruppi si sono battuti sia da una parte che dall‘altra per una maggiore partecipazione democratica. Nel 1907 in Austria (non in Ungheria!) fu introdotto il suffragio universale maschile, e l'Italia fece questo passo nel 1912.

Entrambi i Paesi furono scossi in questi anni anche da violente crisi politiche interne. Nella monarchia asburgica fu la questione delle nazionalità che portò alla cosiddetta "Crisi Badeni" prima del 1900 e alla crisi dei rapporti con l'Ungheria dopo il 1900. In Italia fu la crisi economica che portò ai disordini dei lavoratori del Sud e alla rivolta di Milano del 1898. In entrambi i Paesi ci furono omicidi politici al più alto livello, qui il principe e l'imperatrice, lì il re. E' probabilmente espressione delle tensioni interne di entrambi i Paesi che nel periodo in cui Nigra rappresentava l'Italia a Vienna ci sono stati frequenti cambi di governo qua e là.

C'è un parallelismo molto strano in un'area completamente diversa, cioè nel rapporto tra lo Stato e i cattolici. È noto che la questione romana, la resistenza opposta del Papa alla perdita dello Stato Pontificio nel 1870, era un problema irrisolto. Per molto tempo i Papi hanno tenuto una posizione dura e senza compromessi. I governi anticlericali italiani non volevano concedere ai Papi più di quanto previsto dalla Legge delle guarentigie del 1871. Il Papa proibì persino ai cattolici di partecipare alla politica nel 1874. I cattolici italiani rimasero quindi per molto tempo lontani dalla politica, solo sotto Giolitti iniziò lentamente il loro coinvolgimento.

La monarchia asburgica, invece, era considerata una grande potenza cattolica; si parlava dell'alleanza tra il trono e l'altare e l'imperatore Francesco Giuseppe si descriveva come un figlio fedele della Chiesa. Tuttavia, anche l'impero austro-ungarico fu risucchiato nel vortice della questione romana. La situazione politica internazionale fece sì che l'imperatore e il governo fossero neutrali sulla questione romana e non esercitarono alcuna pressione sui governi italiani affinché andassero incontro alla richieste del Papa. Si tratta di una conseguenza diretta della politica della Triplice. Anche Francesco Giuseppe mantenne una posizione cauta nei confronti del Papa. Pur consigliando fortemente a Leone XIII, che stava pensando di lasciare Roma in segno di protesta, di non farlo, egli rifiutò, per compiacere il Papa, la necessaria visita di restituzione a Roma dopo la visita del re Umberto a Vienna nel 1881. D'altra parte, la mancanza di una visita di restituzione, la cosiddetta „questione della visita“, irritò il governo italiano e l'opinione pubblica anticlericale e nazionalista. Il rifiuto di visitare Roma non solo danneggiò il rapporto nella Triplice a lungo termine, ma creò nella stessa Austria un movimento di opposizione in Austria sempre più forte all'interno del cattolicesimo. Il Partito Sociale Cristiano in Austria, fondato nel 1893, fu molto sostenuto dal Vaticano, contro la volontà dei vescovi e del governo austriaci. Era un partito di opposizione che si opponeva ai vescovi e al sistema di governo. È noto che solo dopo tre elezioni l'imperatore Francesco Giuseppe confermò il capo del partito Karl Lueger come sindaco di Vienna.

Così, anche se i due governi avevano un atteggiamento fondamentalmente diverso nei confronti della Chiesa cattolica, erano entrambi in una posizione difficile durante il periodo viennese di Nigra a causa della questione romana e hanno dovuto convivere con un'opposizione cattolica nel Paese.

Infine, vorrei parlare di cultura. Questo dimostra chiaramente che in questi anni l'Italia non era affatto considerata da Vienna solo come una pericolosa roccaforte dell'irredentismo e come un ex nemico.

A Vienna, il teatro e l'opera godevano di uno status elevato. L'Opera di Corte, antesignana dell'odierna Opera di Stato di Vienna, era già allora un famoso teatro dell'opera, e l'opera italiana è sempre stata molto amata e apprezzata. Negli anni di cui ci occupiamo qui, cinque famose opere italiane sono state presentate per la prima volta, quattro delle quali già un anno dopo la loro prima: Otello (1888), Cavalleria rusticana (1991), I Pagliacci/Der Bajazzo (1893) e Falstaff (1893), con un piccolo ritardo La Bohéme (1896/1903). [Tosca 1900/1910]. Verdi e Puccini diressero a Vienna, Caruso si esibì più volte, la prima nel 1906.

Un ruolo importante lo aveva anche la letteratura. I viaggi in Italia e la conoscenza della letteratura italiana non erano solo parte del bon ton, ma anche molti scrittori e poeti austriaci ne furono influenzati o furono importanti mediatori. Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Hugo v. Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Stefan Zweig - tutti nati tra il 1856 e il 1881 nella monarchia asburgica e all'apice o all'inizio della loro carriera intorno al 1900 - erano tutti appassionati conoscitori e mediatori della poesia, del paesaggio, della cultura e dello stile di vita italiani e li comunicavano al mondo di lingua tedesca.

L'Italia non è stata apprezzata solo a livello di alta cultura, ma anche per gli strati più semplici della popolazione era il Paese a portata di mano e vivibile. A quel tempo iniziò l'organizzazione di pellegrinaggi nella Città Santa, così che molti cattolici potettero recarsi a Roma. In particolare molti pellegrini vennero a Roma nel 1888 per il giubileo d'oro di Leone XIII, poi per l'Anno Santo nel 1900. 2000 pellegrini viaggiarono in un solo treno nel 1888. Il fatto che i pellegrini non solo volevano pregare, ma anche visitare l'Italia, è dimostrato da una frase di un avviso, nel quale era scritto che lo scopo principale era quello di ottenere l'indulgenza. "Coloro che vogliono solo intraprendere un viaggio artistico o di divertimento non sono invitati a partecipare a questo pellegrinaggio.“

Un ultimo accenno.

Nel 1895 l'imprenditore teatrale e di intrattenimento Gabor Steiner inaugurò sul terreno del Prater viennese l’area „Venezia a Vienna“. Era costituito da canali d'acqua con gondole per la lunghezza di un chilometro, 11 ponti, tre piazze e 167 case. Era una meta escursionistica molto apprezzata, soprattutto durante l'orario di chiusura estiva dei teatri.

Sebbene „Venezia a Vienna“ sia durata solo sei anni fino al 1901, Costantino Nigra non solo visitò il luogo di intrattenimento con cui Vienna rendeva omaggio all'Italia e alla famosa città, ma le dedicò anche una barcarola.

Fu eseguita il 12 ottobre 1895 alla presenza del Nigra e del personale dell'ambasciata. Il "Neue Wiener Tagblatt" scrive: "Il testo ci permette di conoscere il Conte Nigra come un poeta straordinariamente elegante".

COSTANTINO NIGRA E FRANCESCO GIUSEPPE Roberto Favero – Presidente Associazione Culturale Costantino Nigra Convegno di Vienna presso Istituto Italiano di Cultura – 6 settembre 2019

Rapporti assai cordiali tra Costantino Nigra e Imperatori, Re e Regine dell’Europa ottocentesca sono stati una costante della straordinaria carriera di questo eccellente diplomatico, oggi riconosciuto come Padre della Diplomazia italiana. Oltre al Re d’Italia Vittorio Emanuele II, che lo elogiò pubblicamente più volte, Nigra seppe conquistare fiducia e stima di Napoleone III Imperatore di Francia, con cui trattò personalmente, in una missione segreta affidatagli da Cavour, l’alleanza tra Regno di Sardegna e Impero di Francia; si guadagnò l’ammirazione dello Czar Alessandro II che lo accolse con particolare affabilità nel 1876 come 1° ambasciatore d’Italia in Russia e portatore della cultura italiana in quel paese; l’amicizia dell’Imperatore Guglielmo I di Prussia che lo consultava sempre sulle varie questioni delicate dei rapporti tra le Grandi Potenze; l’ammirazione della Regina Vittoria d’Inghilterra, nell’incontro privato sull’isola di White nel 1883, che lo ricordava giovane al seguito di Cavour (nell’occasione aveva appena 27 anni) nella visita che la delegazione sarda fece a Londra nel 1856, dopo la vittoriosa guerra di Crimea in cui i due paesi erano stati alleati.

Con l’Imperatore d’Austria e Re d’Ungheria Francesco Giuseppe i rapporti, indiretti e diretti, durarono per ben 56 anni e furono assai articolati.

Nel 1848 i due si ritrovarono rivali sui campi di battaglia del Lombardo-Veneto nella 1° guerra di indipendenza italiana, vinta dall’Austria, che portò all’abdicazione del Re Carlo Alberto: Nigra come volontario studente nell’esercito sardo (aveva 20 anni), e Francesco Giuseppe come giovane comandante (aveva appena 18 anni) appena nominato Imperatore dopo la rinuncia del padre a succedere al fratello, Ferdinando I, che aveva abdicato dopo i fatti della rivoluzione popolare in Austria nel 1848.

Nel 1859 sono ancora rivali ma questa volta non sui campi di battaglia, ma su quelli della diplomazia, nella 2° guerra di indipendenza italiana, in cui a prevalere fu il Regno di Sardegna che, con alleata la Francia di Napoleone III, grazie proprio all’attività diplomatica di Nigra a Parigi, conquistò la Lombardia allora parte dell’Impero austroungarico.

Nel 1866 per la terza volta di nuovo rivali e di nuovo in vampo diplomatico, nella 3° guerra di indipendenza italiana durante la quale Nigra da Parigi svolse un ruolo importante per favorire la decisione di Napoleone III di fungere da intermediario per la cessione del Veneto, da patrte dell’Impero asburgico, al Regno d’Italia tramite la Francia. L’esercito italiano fu sconfitto, ma fu per l’Austria una vittoria di Pirro per via dell’alleanza di Roma con Berlino. Il lungo regno di Francesco Giuseppe (dal 1848 sino alla sua morte avvenuta nel 1916 a 86 anni) fu travagliato dalle spinte nazionaliste ungheresi all'interno dell'Impero austro-ungarico. Le sconfitte militari nella seconda guerra d'indipendenza italiana (1859) e nella guerra austro-prussiana (1866) lo videro costretto a scendere a patti con i magiari convertendo nel 1867 l'Impero Austriaco in due monarchie costituzionali con un’unione personale nella persona dello stesso Francesco Giuseppe; questo compromesso creò la doppia monarchia austro-ungarica come una vera e propria unione di due stati, che durò per più di 40 anni. Sotto il suo Regno crebbe l'opposizione alla crescente influenza della Russia nei Balcani, mentre si avvicinò all'Impero germanico, firmando la Duplice Alleanza nel 1879 che nel 1882 diventò Triplice Alleanza essendosi unita anche l’Italia, finalmente non più considerata un paese nemico. Da allora Austria e Italia cessarono la loro lunga rivalità durata ben 34 lunghi anni.

All’arrivo a Vienna, nel dicembre del 1885, come Ambasciatore d’Italia, Costantino Nigra presentò le proprie credenziali a Francesco Giuseppe nella splendida cornice dell’Hofburg, accolto con gli onori che un rivale politico, corretto e rispettoso in ogni circostanza, meritava di ricevere da un Imperatore severo e ligio ai comportamenti tra due parti rivali. Da allora i loro rapporti furono sempre più amichevoli e improntati alla stima reciproca, anche perché l’Italia vantava a Vienna una rappresentanza diplomatica dalle grandi tradizioni: quelle dei Giulio Camillo De Barral, Gioacchino Pepoli, Marco Minghetti, Carlo Felice di Robilant, che Nigra seppe ulteriormente rafforzare, facendo diventare l’Ambasciata italiana di Vienna sede di cultura, di grandi tradizioni musicali, teatrali, culinarie e di una politica europeistica rivolta alla pace.

Sono certo che l’Ambasciatore Sergio Barbanti sia il degno prosecutore di questa eccellente tradizione, passata anche sotto la brillante conduzione dell’ambasciatore Massimo Spinetti, qui presente con noi che, come Nigra, concluse la sua carriera diplomatica in questa stupenda città.

Il periodo di Vienna fu per Nigra assai intenso, per le implicazioni che la Triplice Alleanza comportava, ma anche ricco di gravi avvenimenti che toccarono nel profondo dei sentimenti famigliari gli Asburgo e Francesco Giuseppe in particolare. Ricordo i gravi lutti che colpirono l’Imperatore, prima con la scomparsa del fratello Massimiliano trucidato in Messico nel 1867, poi con la tragica morte nel 1889 a Meyerling del giovane principe ereditario Rodolfo, suicidatosi con la propria amante Maria Vetzera; successivamente l’improvvisa morte dell’Imperatrice Elisabetta (Sissi) a Ginevra nel 1898, uccisa brutalmente dall’anarchico italiano Luigi Lucheni che, venuto in Svizzera per assassinare un ospite illustre ed essendo già partita la vittima designata,il pretendente al trono di Francia il Duca di Orléans, ripiegò sull’Imperatrice d’Austria. Il forte carattere dell’Imperatore Francesco Giuseppe seppe superare questi gravi lutti e garantire all’Impero d’Austria ed al Regno d’Ungheria prosperità e sviluppo sociale. Vienna era allora la capitale della diplomazia europea ed in quella sede Re Umberto I in persona aveva voluto Costantino Nigra come titolare di ambasciata; alla sua accettazione dell’incarico gli scrisse: “Nell’apprendere la sua scelta non tardo ad esprimervi, signor Conte, tutta la mia soddisfazione ed i miei ringraziamenti per questa nuova prova del vostro patriottismo e della vostra devozione e vi assicuro che, oltre ai vostri buoni servizi, apprezzo altamente la vostra nobilissima condotta”.

Anche Francesco Giuseppe, pur nel suo rigoroso e austero comportamento, si lasciò andare ad una favorevole esternazione dell’accettazione del Nigra come ambasciatore d’Italia in Austria-Ungheria. Francesco Giuseppe aveva un’anima burocratica che sentiva impregnata di crisma divino e che non ammetteva potesse venir sfiorata da critiche e da obiezioni; esigeva, da tutti coloro che lo circondavano, le virtù del soldato e del gentiluomo e rispettava anche il nemico più acerrimo purchè si comportasse con onestà e correttezza. Così si era comportato Costantino Nigra in tutte le vicende che avevano visto Italia ed Austria combattersi animosamente per oltre 18 anni e per questo l’Imperatore d’Austria lo accettava come rappresentante diplomatico nel proprio paese. Quando ricevette Nigra, insieme al Corpo Diplomatico accreditato a Vienna, iniziò la conversazione col decano dei diplomatici, il Nunzio Apostolico del Papa discorrendo in lingua italiana; ma quando fu il turno del Nigra gli si rivolse usando il francese che era la lingua diplomatica e ciò a sottolineare il mantenimento delle regole canoniche dei rapporti ufficiali tra Stato e Stato. Allora la sede dell’ambasciata italiana era a Palazzo Palffy, in Josephplatz nel pieno centro di Vienna, edificio che si ispirava al Palazzo Farnese di Roma; un’ambasciata che si era guadagnata, sin dal 1866, grande reputazione, grazie al conte Carlo Felice Nicolis di Robilant, quel vecchio soldato che aveva lasciato un braccio sui campi di battaglia di quella triste Novara del 1849. Il Nigra vi portava ulteriore considerazione grazie alla sua intima collaborazione con Cavour nel processo di unificazione dell’italia, al pennacchio di bersagliere che gli aveva coperto la fronte nel 1848, all’aureola di studioso di letteratura ed arte, all’indubbio fascino maschile, alla sua dirittura morale, tutte doti che Francesco Giuseppe conosceva bene ed apprezzava.

A Vienna i rapporti del Nigra con Francesco Giuseppe furono eccellenti anche grazie alla stima e amicizia che era nata a Parigi negli anni 1860 tra Nigra e l’ambasciatore d’Austria Riccardo Metternich, figlio di quel Clemente Metternich diplomatico di fama mondiale scomparso nel 1859, e di sua moglie Pauline che aveva animato le feste alla corte di Napoleone III ballando, cantando e danzando divinamente. Era noto che Francesco Giuseppe amasse il ballo e la caccia praticata nelle sue tenute imperiali: il castello di Niederweiden, il castello di Schoenbrunn, e le residenze di Bad Ischi e Meyerling. La caccia a cavallo vedeva Nigra e l’Imperatore (erano coetanei) sempre indietro, rispetto ai più giovani del gruppo, tanto che un bel giorno Francesco Giuseppe lo convocò a corte per dirgli: “Caro Conte, ho notato che, da qualche tempo, fa molta fatica a seguire le battute di caccia, per cui ho pensato di farle omaggio di una piccola tenuta di caccia, nei pressi di Vienna, dove potrà esercitarsi nel suo sport preferito senza affannarsi troppo. Avrei piacere di essere ogni tanto invitato per poter cacciare con Lei! ”. Era un gesto che soltanto una persona di rango poteva fare nei confronti di uno dei pochi amici che si era guadagnato nell’ ambiente di corte; aveva per Nigra il rispetto dell’avversario di un tempo, l’ammirazione per chi si era sempre comportato correttamente nell’ osservanza delle regole nobiliari.

Tanti sono gli episodi curiosi nel periodo di permanenza di Nigra a Vienna e ne voglio raccontare qualcuno.

Il divertimento era di casa a Vienna dove si organizzavano sfilate grandiose in occasione del carnevale. Un anno, Pauline Metternich organizzò un corso floreale al Prater di Vienna a cui Nigra volle partecipare con Maria Pansa, moglie del Console Generale d’Italia a Budapest. Nigra aveva fatto allestire una bellissima carrozza in rappresentanza dell’Italia, trainata da 8 cavalli lipizzani, ornata di tuberose, gardenie e violette fatte addirittura giungere da Parma, in onore della bella ospite nativa di quella città, e fu un grande successo.

Da Vienna erano molto frequenti i viaggi di lavoro per le varie incombenze d’ufficio e per le riunioni annuali dei corpi diplomatici. Le sedute delle Delegazioni, a Budapest, si erano svolte nel 1891 in maniera sonnacchiosa in quanto gli oratori, anziché parlare in latino, come il regolamento prevedeva in omaggio ad una antica tradizione, tenevano i loro discorsi in magiaro, ed anche il conte Giorgio Apponyi, magnifico oratore, calmo ed aggressivo che, dall’alto dei suoi ottant’anni, sapeva incantare l’assemblea, in quell’occasione anche lui intervenne in magiaro. Allora Nigra chiese la parola e fece un bellissimo discorso in italiano, che naturalmente nessuno poté apprezzare ma di cui tutti capirono lo spirito umoristico.

La lingua italiana trovò, allo sfarzoso ballo di chiusura al castello di Buda, un altro interprete: fu l’Imperatore Francesco Giuseppe, o meglio il Re d’Ungheria Francesco Giuseppe che in quella sede si indirizzò pubblicamente al Nigra, e contrariamente a quanto avveniva a Vienna, in italiano corrente, forse appena alterato da un accento tipico della lingua tedesca. Due lezioni di stile di due personaggi dall’animo nobilmente elevato e da uno humor straordinariamente delicato.

Su richiesta di Agesilao Greco, il popolare schermitore, invece, Nigra ricevette l’invito a partecipare ad una festa imperiale dove era stato organizzato un incontro tra la grande rivelazione della scherma italiana ed il campione olimpico, il belga Verbrugge; lo scontro tra i due schermitori doveva fornire uno spunto cavalleresco alla festa di corte. Duchi, arciduchi, nobili di corte, belle donne eleganti, diplomatici e vecchi dignitari si erano dati convegno in un salone sfavillante di ori e dove, a Nigra, era stato assegnato il compito di fare da padrino dell’incontro, presente Francesco Giuseppe. Quando i due spadaccini scesero in pedana, salutarono a turno tutti i dignitari di corte ed i diplomatici presenti ma Verbrugge, non salutò Nigra o forse si dimenticò di farlo. Agesilao Greco si accorse del particolare ed ecco che il suo famoso colpo segreto si trasformò in una piccola vendetta! I due campioni abbassarono le maschere e si misero in guardia; uno scambio veloce, poi l’italiano fece saltare la spada dalle mani dell’avversario mandandola a cadere proprio ai piedi del Nigra; il belga per raccoglierla dovette piegare il capo proprio davanti a lui. Si tornò in pedana e si incrociarono nuovamente le armi; ma Verbruge fu nuovamente disarmato; gli applausi scrosciarono entusiastici e tutti ne compresero la ragione. Alla fine dell’incontro Nigra non poté che sussurrare nell’orecchio di Agesilao: “Siete stato crudele, ma non posso che ringraziarvi ”.

Vienna, oltre che rappresentare il coronamento della lunga carriera diplomatica del Nigra (durata ben 44 anni), fu anche il luogo ove Nigra ricevette due dei più importanti riconoscimenti politici: nel 1892 da Re Umberto I, il Collare della Santissima Annunziata, massima onorificenza di Casa Savoia, con la quale diventava cugino del Re; nel 1899 la nomina a senatore a vita, due riconoscimenti che lo elevavano al rango di decano della diplomazia italiana di quei tempi. Questa importante posizione gli guadagnò la nomina a guidare la delegazione italiana e quelle di Presidente della Commissione per l’Arbitrato e di Presidente del Comitato per la stesura degli Atti, alla Conferenza Internazionale per la Pace, promossa dallo Czar Nicola II (per l’impegno dimostrato Nigra lo propose per il Premio Nobel per la Pace), e tenutasi all’Aja nell’autunno del 1899; sempre nel 1899 la nomina nel Consiglio Permanente dell’Arbitrato Internazionale e poi, nel 1902, nel Consiglio Direttivo della XI Conferenza Interparlamentare Europea.

Quante altre cose potrei dire del Nigra a Vienna, dal suo impegno per promuovere le opere teatrali e liriche italiane, al ricordo dei patrioti italiani incarcerati allo Spielberg, a tante altre iniziative sociali e politiche.

La storia è maestra di vita, come diceva Cicerone; impariamo dal passato a capire come comportarci in futuro. E la pace tra i popoli rimane sempre il caposaldo della convivenza del mondo odierno, che deve sempre di più pensare in termini di interesse globale dimenticando gli interessi di ogni singolo paese, proprio come Nigra fece negli ultimi anni qui a Vienna per sostenere le istanze della nascente Europa.

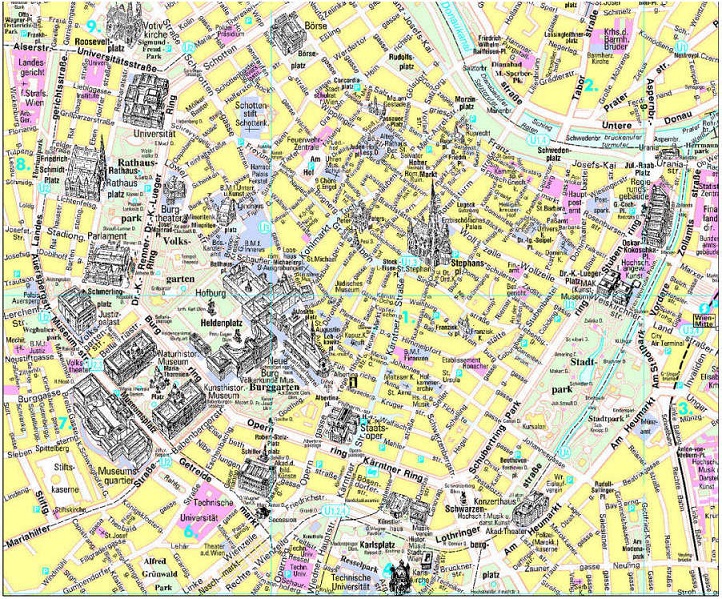

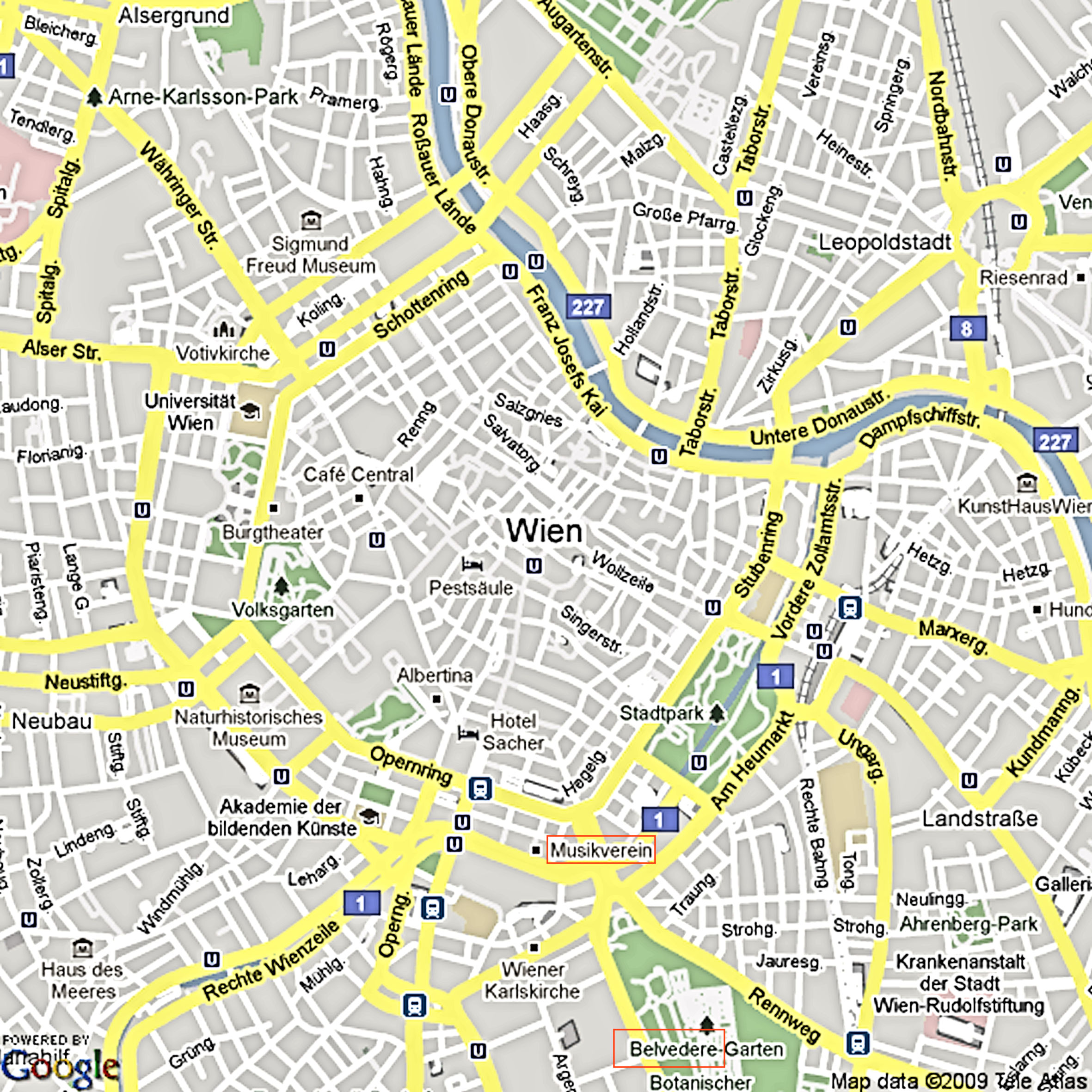

la mappa del centro di Vienna

LA TRIPLICE ALLEANZA NELLA VISIONE E NELL’ATTIVITA’ DIPLOMATICA DI COSTANTINO NIGRA A VIENNA

di Massimo Spinetti1

- Quando nel novembre del 1885 il Conte Costantino Nigra assunse le funzioni di Ambasciatore d’Italia a Vienna, la Triplice Alleanza tra Austria, Germania ed Italia era in vigore già da tre anni.

Nigra giunse quindi a rappresentare un Paese alleato, ma in una fase storica in cui le buone relazioni tra i due Paesi erano messe a dura prova dalla c.d. “questione romana” e dall’irredentismo. Considerato il passato di Nigra come patriota e come negoziatore diplomatico degli accordi più importanti che portarono all’inizio prima ed al consolidamento poi del processo unitario italiano, alcuni osservatori pensarono che con lui l’Italia avrebbe difeso in modo intransigente la posizione del Paese sulla questione del potere temporale del Papa e, allo stesso tempo, sostenuto l’aspirazione di una larga parte della popolazione italiana al completamento dell’Unità Nazionale con la “redenzione” delle terre abitate in maggioranza da popolazioni italofone ancora parte dell’Impero asburgico. Queste terre, che comprendevano il Trentino e la Venezia Giulia, erano identificate con il nome delle città più rappresentative delle regioni in questione, cioè Trento e Trieste.

Se sulla “questione romana” tale supposizione si rivelò fondata, del tutto erronea si rivelò l’altra, in quanto Nigra riteneva che l’appoggio all’irredentismo fosse incompatibile con l’Alleanza e che questa fosse indispensabile per l’Italia in quel delicato momento storico.

- Il pensiero di Nigra sull’importanza dell’Alleanza e sulla prevalenza che questa doveva avere sull’irredentismo la si può evincere da uno scambio di messaggi che ebbe nel 1890 con il Presidente del Consiglio Francesco Crispi.

In una lettera del 24 luglio di quell’anno Crispi, riferendosi a quella che definì “penosa impressione” suscitata in Italia dallo scioglimento della Società Pro-Patria da parte della Luogotenenza imperiale di Trento, chiese a Nigra di rappresentare al Ministro degli Esteri austriaco Kalnoky che questo scioglimento era frutto di un errore di fatto e che da parte italiana ci si augurava un riesame del provvedimento da parte di Vienna. Aggiunse che questo fatto rischiava di far crescere notevolmente il numero dei nemici al rinnovo dell’alleanza nel 1892, mettendo in dubbio che il Governo italiano avrebbe avuto la forza necessaria a rinnovarla.

1 L’autore è stato Ambasciatore d’Italia a Vienna dal 2 maggio 2007 al 30 giugno 2010.

Nigra rispose con una lettera del 27 luglio in cui declinò l’invito a sottoporre la questione a Kalnoky, sottolineando che il Governo austro-ungarico non ammette alcuna ingerenza estera per ciò che riguarda i sudditi italiani dell’Austria e ricordò che la Triplice Alleanza fu chiesta dall’Italia e non dall’Austria-Ungheria per quelle che definì ”circostanze imperiose che ignoro se si siano modificate”. Concluse con parole apparentemente neutre ma ricche di significato. “Spetterà alla saviezza dei Governi che presiederanno più tardi alla direzione politica dei due Stati lo esaminare se convenga rinnovarla nel 1892.”

Quattro giorni dopo Crispi rispose a Nigra, che era “necessario quindi che l’Austria faccia dimenticare il suo passato e che negli atti di governo eviti di ferire il sentimento di nazionalità, che è ancor vivo negli italiani. Queste considerazioni, Signor Conte, le proveranno che le mie opinioni sono abbastanza concilianti e che quando io chiedo qualcosa da cotesto governo, lo fo sempre nell’interesse dei due Paesi.”

La risposta di Nigra, formalmente deferente, lo fu assai meno nella sostanza. Osservò che il Governo austriaco desiderava l’alleanza ed era pronto a seguirne fedelmente gli obblighi, ma a condizione che non si volesse imporre l’irredentismo a casa loro e sottolineò che “ogni indizio di una immistione da parte del Governo italiano in questi affari peggiora, invece di migliorare, la situazione degli italiani sudditi dell’Austria”. La parte più contundente però era contenuta alla fine. Queste le parole usate da Nigra:

“Io non vorrei che Ella credesse che io rifugga dal fare a Kalnoky, o agli altri Ministri Imperiali, comunicazioni sgradevoli. Abbia la bontà di persuadersi che io da questi signori non ho nulla, ma proprio nulla, da sperare, ne’ da chiedere, ne’ da temere; e che io non tengo punto di restare qui. Nella posizione mia posso dire molto liberamente a loro, come a Lei, come ad ognuno, quello che penso, anche quando ciò che penso possa tornare sgradevole. Ma non amo dar colpi di spada nell’acqua e far passi non solo inutili, ma dannosi, tali cioè, da raffreddare senza profitto le relazioni tra i due Stati”.

Sull’alleanza italo-austriaca aggiunse: “Innazitutto credo che Lei renderà a Kalnoky la debita giustizia. In ogni questione che finora si presentò, il concorso dell’Austria-Ungheria non ci fece mai difetto, e fu talora più pronto e più largo di quello della Germania. Deploro che questa alleanza non sia popolare presso di noi, e che non se ne comprenda la necessità”. Ricordata l’ostilità della Francia nei confronti dell’Italia da poco manifestatasi in modo lampante con l’occupazione di Tunisi, così concluse: “Se ciò non ostante, non vi è simpatia da noi per l’alleanza Austro-Italica, questo prova che il nostro povero paese non è ancora stato abbastanza miserabile, e che ha bisogno di altre lezioni più disastrose e più umilianti. Si scosti dall’alleanza attuale e le avrà. All’Italia, nella situazione presente dell’Europa, si presentano tre alternative: o l’alleanza attuale, con tutti i suoi pesi, ma con la sicurtà; o in ginocchio davanti alla Francia; o diventare un grande Belgio senza l’industria. E ancora, non è ben certo che il grande Belgio, mercé le divisioni e le amputazioni, non diventasse piccolo”.

Non deve quindi sorprendere che l’Enciclopedia Treccani, la più antica enciclopedia universale italiana, nella voce “Costantino Nigra/Unificazione”, sintetizza il servizio diplomatico di Nigra a Vienna un meno di una riga, con le parole “tenne una linea di leale adempimento della Triplice alleanza”, in quanto questo fu il tratto distintivo della sua missione.

- La Triplice Alleanza era stata firmata tre anni prima dell’arrivo di Nigra ed era un patto difensivo tra Germania, Austria e Italia, promosso dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck per isolare la Francia. Prevedeva l’aiuto reciproco in caso di aggressione francese o se uno dei tre contraenti fosse stato attaccato da due potenze e neutralità nel caso che uno dei firmatari fosse indotto a dichiarare L’Italia, preoccupata per il proprio isolamento politico e per l’antagonismo della Francia nel Mediterraneo centrale, entrò nel sistema degli imperi centrali nonostante le ostilità irredentistiche nei confronti dell’Austria di una parte importante della propria popolazione. Il trattato, della durata di 5 anni, era integrato dalla dichiarazione, richiesta dall’Italia, che l’alleanza non potesse essere rivolta contro la Gran Bretagna. Nigra si trovò subito a dover affrontare la questione del rinnovo dell’Alleanza,

per la quale l’Italia cercò di ottenere vantaggi, approfittando della rivalità tra Vienna e Pietroburgo per la penetrazione nei Balcani e della tensione tra Berlino e Parigi, latente fin dal conflitto del 1870 con conseguenti ambizioni revansciste francesi. Con la Triplice, Vienna avrebbe potuto fronteggiare la Russia senza dover coprire il confine alpino e Berlino avrebbe potuto contare su un fronte italiano per la Francia nel caso quest’ultima avesse tentato di riconquistare l’Alsazia e la Lorena.

Di fronte alle pressanti richieste di Roma, delle quali Nigra si fece interprete a Vienna, di veder accolte le richieste di appoggio alle aspirazioni italiane nel Mediterraneo e di compensi territoriali nel caso di ingrandimenti territoriali dell'Austria-Ungheria nei Balcani, il Ministro degli Esteri della Duplice Monarchia, conte Kálnoky – che fin dall’inizio si era opposto ad ogni modifica del Trattato – accettò una soluzione di compromesso proposta da Berlino. L’Austria accettò infatti di firmare un protocollo aggiuntivo bilaterale italo-austriaco, relativo ai soli compensi territoriali a seguito di annessioni nei Balcani, ma senza impegni austriaci di appoggio alla politica mediterranea dell’Italia, che era invece previsto per la Germania nell’altro protocollo bilaterale ad esso speculare. Il rinnovo fu quindi firmato nel 1887.

Altri rinnovi seguirono nel 1891, nel 1896 e nel 1902. Nel 1891 l’Italia ottenne l’inserimento dei due protocolli prima ricordati nel testo del Trattato, dando così ad essi più forza nonché un impegno più diretto della Germania a sostegno delle aspirazioni coloniali italiane in Tunisia, in Cirenaica e Tripolitania.

Quello del 1896 fu invece un rinnovo senza modifiche, ma non per questo non impegnativo. L’Italia infatti cercò, questa volta senza successo, di far inserire nel Trattato la proposta di recuperare la dichiarazione ministeriale italiana del 1882 allegata al primo trattato della Triplice, che escludeva per l'Italia una guerra con la Gran Bretagna, in qualsiasi circostanza.

Il rinnovo del 1902 fu particolarmente laborioso, in quanto l’Italia cercò di trascinare le due alleate, con un articolo specifico, alla dichiarazione di disinteressarsi di ogni azione dell'Italia in Libia e a portare la Triplice a contrastare la Russia nel caso questi avesse acquisito successi nei Balcani stringendo così l'Italia nella morsa dell'Alleanza franco-russa. Ma sia Vienna che Berlino si rifiutarono categoricamente e solo dopo un ridimensionamento delle richieste italiane il nuovo Ministro degli Esteri austriaco Conte Gołuchowski (che nel 1895 era subentrato a Kalnoky) accettò di allegare una dichiarazione al Trattato che, senza modifiche nel testo principale, significò l’astensione della Duplice Monarchia dal porre qualsiasi ostacolo all’azione dell’Italia in Tripolitania ed in Cirenaica.

Tale rinnovo fu inoltre complicato dal tentativo di Roma di legare la firma dello stesso ad un trattato commerciale con l´Austria-Ungheria che risarcisse l´Italia dalla perdita del regime preferenziale sul mercato dell´Impero asburgico per i vini pugliesi e per altri prodotti agricoli, a seguito dell´impossibilità per Vienna di negare lo stesso trattamento ai prodotti francesi come richiesto espressamente e con energia da Parigi. Questa volta l’azione di Nigra non pote’ avere successo, dato che Vienna si fece scudo dell´opposizione della componente magiara dell´Impero, contraria ad ogni concessione che aumentasse la concorrenza per la produzione agricola ungherese.

- L´essere alleati comportava necessariamente un´intensa opera di consultazione reciproca su tutto lo scenario mondiale e Nigra dovette pertanto svolgere un´azione di informazione e di richiesta di appoggio presso le Autorità austro-ungariche sul punto di vista italiano sui temi di politica internazionale e raccogliere sugli stessi quello di Vienna.

Anche l´inizio dell´avventura coloniale italiana in Africa comportò un’assidua opera di informazione da parte della Reale Ambasciata nella capitale austriaca delle aspirazioni italiane e di richiesta di appoggio nei confronti di quelle di Francia e Gran Bretagna. L’Austria, pur avendo accettato, come si è visto, obtorto collo in sede di rinnovo della Triplice, di non opporsi alle aspirazioni italiane, mantenne sempre un atteggiamento distaccato su tale aspetto, limitandosi a fungere in qualche caso da intermediario con Parigi per rassicurare Roma su possibili azioni di forza francesi in Tunisia ed in Tripolitania e, con Costantinopoli, per far comprendere alla Sublime Porta come fosse suo vitale interesse vegliare sull´integrità dei suoi diritti e del suo territorio nella Tripolitania.

Questo distacco austriaco sulle questioni coloniali italiane provocò anche un telegramma risentito di Nigra al Ministro degli Esteri pro-tempore, dove scrisse di essere stanco di leggere allusioni sull´asserita insensibilità austro-ungarica su questo tema, di cui evidentemente lo si voleva rendere in parte responsabile, visto che Vienna non veniva meno ad alcun impegno con l´Italia sull´argomento e che la nostra avventura coloniale era stata avviata senza informarla previamente.

- La sincerità di Nigra quando sosteneva di non avere soggezione davanti alle Autorità austriache e di effettuare passi anche sgradevoli lo mostrò tutte le volte in

cui si trattò di rendere omaggio al Risorgimento italiano, anche con riferimento alla “questione romana”, come dimostrano i seguenti tre esempi:

- Nell´aprile 1892 le Autorità austriache invitarono il Corpo Diplomatico alla cerimonia di inaugurazione di un monumento al Maresciallo Radetzky nella centralissima Am Hof, di fronte alla Nunziatura Apostolica; la stessa Rappresentanza diplomatica della Santa Sede, il Ministero della Guerra e le abitazioni adiacenti accolsero gli ospiti nei propri balconi. Nigra, che originariamente aveva deciso di partire per l’Italia un giorno prima dell’evento, per dare maggiore enfasi alla sua assenza dalla cerimonia restò nel Paese e fece quel giorno un´escursione nei dintorni di Vienna, senza farsi rappresentare da suoi collaboratori. Tornò nella capitale solo la sera, a cerimonia e festeggiamenti conclusi.

- Durante la sua missione a Vienna Nigra volle visitare la fortezza dello Spielberg, nei pressi di Brno, dove in ricordo tanti italiani che avevano scontato in quelle tetre mura le pene inflitte loro dai tribunali austriaci per la loro attività patriottica, volle scrivere il suo nome nel registro dei visitatori lasciandovi un suo ricordo particolare, cioé gli ultimi quattordici versi che aveva composto per la morte di Silvio Pellico nel 1854.

- In una colazione alla Hofburg su invito dell´Imperatore Francesco Giuseppe, quest’ultimo informò Nigra del desiderio dell´Imperatrice Elisabetta di effettuare una visita alla Regina Margherita nella Reggia di Monza o in altra residenza fuori di Roma. Essendo evidente che in tal modo si voleva sottolineare il mancato riconoscimento della città eterna come capitale del Regno d´Italia, Nigra rispose di sapere per certo che la Regina d´Italia sarebbe stata “lietissima di incontrare l´Imperatrice Elisabetta in qualsiasi luogo, ma che vi era al mondo qualche cosa di più potente che la volontà dei re e delle regine, ed era la pubblica opinione del Paese, la quale non avrebbe approvato la visita altrove che a Roma”. La visita non ebbe mai luogo.

- Viceversa Nigra si preoccupò di evitare incidenti che avrebbero potuto mettere in pericolo l’alleanza italo-austriaca.

- Nel 1903, su richiesta del Ministro degli esteri Morin, fece presente come un´eventuale accettazione da parte del Re della richiesta del comitato trentino di concorrere alle spese per l´erezione di un monumento al pittore Giovanni Segantini sarebbe stata opportuna solo qualora si fosse inteso dare un segnale di sostegno all’irredentismo, mentre qualora si fosse preferito continuare con la politica di leale alleanza con l’Austria esso sarebbe stato da evitare, a meno che non vi avesse prima aderito l´Imperatore Francesco Giuseppe.

- Una volta il Ministero Imperiale e Reale della Guerra organizzò una visita degli addetti militari accreditati nel Paese a Trieste. Nigra ritenne inopportuna una partecipazione italiana e dette istruzioni all´Addetto

Militare dell´Ambasciata d´Italia di trovare un pretesto per recarsi a Roma in coincidenza con quella visita, dato che la sua presenza avrebbe potuto dare origine a dimostrazioni da parte degli irredentisti italiani della città giuliana, che avrebbero evidentemente creato non poco imbarazzo ai due Governi.

- Ma forse l’azione diplomatica più importante che Nigra svolse a Vienna a difesa della Triplice Alleanza, e indirettamente per la pace in Europa, fu quella in occasione del Conclave del 1903 per l’elezione del Papa chiamato a succedere al defunto Leone XIII.

Secondo quanto riportato in un articolo apparso nel 1950 sulla rivista “La Nuova Antologia” a firma dello scrittore e diplomatico italiano Carlo Richelmy, che era addetto dell’Ambasciata d’Italia a Vienna nel periodo di Nigra, quest’ultimo fu il regista di quello che potremmo definire un “triplice complotto” che impedì l’elezione a Papa del Segretario di Stato del Vaticano, il Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro.

Scrive il Richelmy che Nigra venne probabilmente a sapere di una missione straordinaria in Germania del Nunzio Apostolico a Vienna, Mons. Galimberti, con il quale era del resto in ottime relazioni personali. Il Nunzio, su istruzioni del Segretario di Stato, sondò Bismarck sulla posizione tedesca su una restituzione di Roma al Papa, sperando in un’azione militare francese di cui all’epoca si parlava e su un appoggio dell’Austria in quanto Paese cattolico. La risposta prudente di Bismarck, per quanto espressa in termini diplomatici, deluse certamente le aspettative della diplomazia vaticana, ma convinse probabilmente Nigra sulla necessità di evitare che l’autore delle istruzioni che avevano portato Mons. Galimberti a Berlino salisse sul soglio pontificio. In questo suo obbiettivo trovò certamente alleati il Ministro degli Esteri austro-ungarico Goluchowski, che era succeduto a Kalnoky, e l’Ambasciatore tedesco a Vienna Principe di Reuss, tutti parimenti interessati a che il Cardinale Rampolla non fosse eletto Papa. Erano infatti evidenti le simpatie di quest’ultimo per le Francia ed il rischio che egli, una volta eletto, spingesse Parigi in pericolose avventure nella penisola italiana che avrebbero coinvolto gli alleati della Triplice Alleanza e, probabilmente, anche la Russia, scatenando così un conflitto europeo.

Lo stesso Richelmy avrebbe avuto conferma del ruolo di Nigra nella suddetta azione dal barone Angelo de Eisner –Einserhof, cameriere segreto di cappa e spada di tre pontefici, di casa alla Nunziatura di Vienna e legato da cordiali consuetudini con Nigra.

Sta di fatto che il veto a nome dell’Imperatore d’Austria, diritto risalente all’epoca di Carlo Magno ma fino ad allora mai utilizzato, all’elezione del Cardinale Rampolla nel momento in cui la sua elezione sembrava profilarsi, fu espresso non dall’Arcivescovo di Vienna, come sarebbe stato normale, bensì dal Vescovo di Cracovia Puzyna, conterraneo di Goluchowski. Sempre secondo il suddetto articolo di Richelmy, sia l’Arcivescovo di Vienna che gli altri Vescovi si erano rifiutati, adducendo motivazioni varie, a farsi portavoce del suddetto veto.

Naturalmente non si può pensare di trovare una prova scritta del “triplice complotto”, ma un documento compatibile in effetti esiste. Nigra inviò il 22 luglio 1903 al Ministro degli Esteri Morin il seguente messaggio: “I cinque Cardinali austro-ungarici riceveranno le raccomandazioni dell'Imperatore per mezzo dell'ambasciatore presso la S. Sede. Conte Lützow mi ha detto confidenzialmente che non sarà loro suggerito alcun nome, ma si parteciperà loro il desiderio dell'Imperatore che sia eletto un papa che si occupi di religione e non di politica e sia di sentimenti temperati. Conte Goluchowski e conte Lützow mi hanno detto che non è questione di veto, però qualche giornale scrisse che l'Imperatore di Germania insisterebbe perché Austria-Ungheria eserciti il suo diritto di veto per escludere Rampolla. In assenza dell'ambasciatore di Germania non ho mezzo di verificare tale notizia”.

Lascio ad ognuno trarre le proprie conclusioni!

Costantino Nigra dal Piemonte all'Europa: un linguista italiano per l'Accademia Imperiale delle Scienze di Vienna

Fabio Aprea - Lessico Etimologico Italiano - LEI

Institut für Romanistik - Universität Wien

Grazie, Direttore. Nel prendere la parola desidero anzitutto ringraziare S.E. l'Amb. Barbanti per la Sua squisita ospitalità, e tutti i promotori di questo Convegno: segnatamente l'Amb. Spinetti, il Presidente del Centro Studi Costantino Nigra Ing. Favero, naturalmente l'Istituto Italiano di Cultura di Vienna, nonché le personalità austriache presenti e tutti gli intervenuti. Un ringraziamento speciale va al Prof. Elton Prifti, del quale vi porgo i saluti e alla cui generosità devo l'onore di poter rappresentare il Lessico Etimologico Italiano in questa occasione.

Di là dall'ambito più squisitamente diplomatico, sebbene i suoi molteplici interventi in ambito culturale non siano mai stati disgiunti dalle stesse convinzioni sull'uomo e sulla società che informarono l'attività principale, il nome di Costantino Nigra è oggi legato anzitutto agli studi etnologici per via della raccolta di Canti popolari del Piemonte che egli affinò e rielaborò continuativamente nell'arco di più di trent'anni, investendovi non poco del suo tempo e delle sue energie.[1] Il risultato segnò in Italia in quella tradizione di studi un netto spartiacque con i lavori precedenti per il fatto di fondarsi su un metodo comparativo ad ampio spettro, di intendimenti ormai non più romantici, ma positivistici.

Esiste dunque già una letteratura scientifica sul Nigra demologo, etnologo e studioso di tradizioni popolari; mancano invece studi specialistici dedicati alla sua opera in ambito linguistico.[2] Per induzione si potrebbe supporre che sia pretenzioso attribuire al Nigra, come ho proposto di fare nel titolo del mio contributo, la qualifica di linguista. Ma ragionarne oggi senza verificare i dati storici non gli renderebbe giustizia.

«A lui dobbiamo se anche l'Italia può vantarsi d'essere stata [...] rappresentata da un ambasciatore della specie dei Niebuhr e dei Bunsen: di uomini cioè che all'abilità diplomatica unirono l'abilità e la fama di dotti, rappresentando del proprio paese non solo la potenza e la fortuna ma la sapienza e la scienza [...]. E dico di dotti veri e proprii[:] il Nigra è stato [...] un filologo diligentissimo e un glottologo davvero».[3]

Queste parole sono state pronunciate durante la seduta a classi riunite del 17 novembre 1907 dall'allora presidente dell'Accademia dei Lincei, Francesco D'Ovidio, professore di Storia comparata delle lingue e letterature neo-latine presso l'Università Federico II di Napoli. Il D'Ovidio evocava del Nigra linguista tre volti: il celtologo, il filologo romanzo, il dialettologo; l'ubi consistam che dava coerenza e organicità a questi tre aspetti della sua attività scientifica era l'etimologia. Nel prosieguo mi sforzerò di illustrare il significato di queste parole; prima, però, sarà utile ricostruire del Nigra i contatti con il mondo accademico italiano, austriaco ed internazionale.

L'interesse per gli studi linguistici fu in qualche misura sempre presente nell'ambiente familiare di Costantino Nigra: la madre Anna Caterina era imparentata con Giovanni Bernardo De Rossi (1742-1831), specialista di lingue semitiche e primo cattedratico di lingue orientali dell'Università di Parma. Quindi il matrimonio del 1855 con Delfina Emerenziana Vegezzi Ruscalla rese Nigra genero del deputato cavourriano Giovenale Vegezzi Ruscalla, rumenista e personaggio notevole della linguistica italiana preascoliana.[4] Raccoglitore di versioni dialettali piemontesi della parabola del figliuol prodigo poi confluite nella raccolta di Bernardino Biondelli,[5] Vegezzi Ruscalla fu autore, oltre che di alcuni interventi di politica linguistica, dei primi studi sulle comunità alloglotte serbo-croate del Molise e su quella occitanica di Guardia Piemontese in Calabria.[6]

È noto che il giovane Nigra si laureò in giurisprudenza, nonostante una sincera passione per gli studi filologici e letterari che non si spense affatto, anzi si accrebbe, dopo la conclusione degli impegni universitari, così come sarebbe accaduto in seguito ad altri linguisti italiani, quali Arrigo Castellani o Piero Fiorelli e così come accadde anche a Franz von Miklosich, fondatore della moderna slavistica, rinomato ricercatore e lessicografo nei domini del rumeno, dell'albanese e delle varietà zingaresche, nonché membro dell'Accademia Imperiale delle Scienze di Vienna dal 1848 alla morte, occorsa l'anno precedente alla nomina di Nigra, nel 1891.[7]

Non mi soffermerò sull'importanza che gli studi giuridici hanno avuto, con il loro rigore ermeneutico, per la genesi del metodo storico e della moderna filologia[8]. Mi soffermerò, invece, su Giovanni Flechia, professore prima di Sanscrito, poi di Storia comparata delle lingue classiche e neolatine alla Regia Università di Torino negli anni in cui Nigra era studente. Glottologo, specialista sia di sanscrito che di celtico, dialettologo, etimologo e studioso di onomastica, il Flechia, che a sua volta si era formato da autodidatta, ma si era specializzato nella Lipsia della scuola neogrammaticale, trasmise al Nigra le proprie conoscenze e ne accese la passione per gli studi linguistici, avendolo prima come allievo, poi come reverente amico; senza fine. A quasi un decennio dalla scomparsa del maestro, Nigra avrebbe dedicato alla memoria di Giovanni Flechia uno dei suoi più prestigiosi studi monografici di argomento dialettologico. Ecco un accorato giudizio del nostro sul suo maestro, scritto sull'onda dell'emozione provata per la sua scomparsa: «Tutto ciò che uscì dalla sua penna è perfetto. E se non scrisse di più, ciò si deve appunto attribuire alla sua grande coscienza, che non gli lasciava esporre alla luce se non cose perfette».[9]

Flechia non fu affatto l'unico linguista a cui Nigra si strinse con rapporti di stima, di collaborazione o di vera e propria amicizia. Nel tempo che seguì alla conclusione degli studi universitari Nigra costruì una fitta rete di rapporti, testimoniata dai relativi carteggi, con tutti i maggiori linguisti italiani del suo tempo: dal caposcuola Graziadio Isaia Ascoli, iniziatore della linguistica scientifica in Italia col quale Nigra collaborò più volte[10], a Carlo Salvioni, successore dell'Ascoli all'Accademia scientifico-letteraria di Milano e alla direzione dell'Archivio Glottologico Italiano (nonché maestro di Clemente Merlo, il massimo dialettologo italiano della generazione successiva), fino al già citato Francesco D'Ovidio e a Ernesto Monaci, che come Salvioni fu peraltro collaboratore dei Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften e che, nel 1873, per interessamento di Adolfo Mussafia, era stato invitato ad insegnare in Austria presso l'Università di Graz; le lettere che il Nigra indirizzava al Monaci e a D'Ovidio, entrambi accademici lincei, esordivano amichevolmente, ma significativamente, con la formula di apertura «caro Collega».[11]

Sarebbe auspicabile un'edizione integrale di tale materiale epistolare, anzitutto al fine di approfondire le nostre conoscenze sull'opera svolta da Nigra sia come studioso, sia come promotore culturale, ma anche, più in generale, per la storia della cultura della sua epoca; purtroppo però non pochi dei carteggi avuti dal Nigra con personaggi della cultura e del mondo accademico, tra cui Ascoli, D'Ovidio e Flechia, sono mutili delle lettere a lui indirizzate, a causa delle vicende del suo archivio personale dopo la sua morte. Nel 1934 il gerarca Cesare Maria De Vecchi, che era stato il primo ambasciatore del Regno d'Italia presso la Santa Sede, aveva annunciato di aver rinvenuto delle carte appartenute al nostro ed effettivamente Federico Chabod poté rintracciarvi lettere indirizzate a Nigra da vari studiosi ancora nel secondo dopoguerra.[12] Ma, appunto, gli originali sarebbero oggi irrimediabilmente perduti, almeno secondo quanto è stato dichiarato alcuni decenni più tardi da un erede di De Vecchi a Sonia Caselli Corbo, editrice del carteggio Nigra-D'Ancona.[13] Restano invece molte delle lettere che Nigra spedì, in gran parte inedite e disseminate fra numerosi archivi e biblioteche d'Italia e d'Europa.[14]

Infatti la rete di contatti che Nigra seppe tessere andava ben oltre i confini italiani: egli strinse rapporti di collaborazione o di amicizia con alcuni dei migliori linguisti europei dell'epoca, a cominciare dai massimi attivi in Austria in quegli anni: Wilhelm Meyer-Lübke, Adolfo Mussafia e Hugo Schuchardt, tutti studiosi di caratura internazionale e tutti a vario titolo membri, pertanto, dell'Accademia Imperiale delle Scienze di Vienna. Non è impresa di poco conto riassumere in poche parole chi furono questi tre grandi protagonisti della storia della linguistica in generale e dello studio delle lingue e delle letterature romanze in particolare.

Meyer-Lübke, svizzero-tedesco, dopo gli studi zurighesi si era perfezionato alla scuola di Johannes Schmidt, l'indoeuropeista che con la sua Wellentheorie aveva aperto la strada alla geografia linguistica,[15] e di Adolf Tobler,[16] allievo del venerando Friedrich Christian Diez fondatore della linguistica romanza di impianto storico-comparativo e, naturalmente, anch'egli membro dell'Accademia Imperiale delle Scienze.[17] Giunto all'Università di Vienna nel 1890 per insegnarvi filologia romanza, Meyer-Lübke vi rimase per quindici anni, diventandone anche rettore ed elaborando qui tutte le sue opere principali, dalla monumentale Grammatik der romanischen Sprachen all'Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, fino alla prima edizione del suo capolavoro, il Romanisches etymologisches Wörterbuch.[18] Sappiamo da fonte indiretta che Nigra e Meyer-Lübke ebbero un intenso rapporto epistolare.[19] Inoltre, alla scomparsa del Nigra, fu proprio il grande romanista viennese a redigerne il necrologio per l'almanacco dell'Accademia Imperiale delle Scienze.[20]

Adolfo Mussafia, cattedratico di filologia romanza all'Università di Vienna dal 1867, membro a pieno titolo dell'Accademia Imperiale delle Scienze dal 1871, definito da Lorenzo Renzi «il primo filologo italiano nel senso moderno del termine, e, con l’Ascoli, anche il nostro primo linguista» è noto soprattutto per la legge linguistica che da lui e da Adolf Tobler prende il nome. Dalmata di Spalato, ebbe fra i suoi allievi Antonio Ive, lettore di italiano all'università di Graz, i cui studi sui dialetti dell'Istria suscitarono l'approvazione e l'incoraggiamento, tra gli altri, proprio di Nigra e dell'Ascoli.[21] Altra allieva fu Elise Richter, la prima donna austriaca a ricevere un dottorato in Austria (1901).[22] Allo stato attuale delle ricerche non risultano conservati scambi epistolari diretti fra Nigra e Mussafia, che vivevano nella stessa città, tuttavia in due lettere inviate da Nigra all'Ascoli il 21 e il 27 dicembre 1894 apprendiamo che il diplomatico italiano era riuscito ad ottenere per lui una commenda.[23] Ma i loro rapporti dovevano svolgersi soprattutto sul piano dei comuni interessi linguistici: fra i contributi della Festgabe che fu tributata al Mussafia nel 1905 per festeggiare i suoi sessant'anni e il centesimo semestre d'insegnamento a Vienna, non mancava un contributo di Nigra fra quelli «von Kollegen und schülern dargebracht[e]».[24]

Terzo alfabeticamente, ma primo in ordine di tempo il tedesco Hugo Schuchardt, anch'egli scolaro di Diez, ma in una maniera essenzialmente anticonformista. Interessato alle lingue creole e ai rapporti di lingue in contatto o sovrapposte, studiò il basco, l'iberico, varietà di lingue caucasiche e il berbero, per sé stesso e nei suoi rapporti con le lingue romanze. Nel 1885 pubblicò uno scritto con cui si batté contro il principio secondo il quale i mutamenti fonetici avverrebbero per effetto di leggi di tipo biologico e le lingue avrebbero carattere chiaramente e rigidamente definibile.[25] Il rapporto di Nigra con lo Schuchardt è sicuramente il più antico e duraturo, perché le loro frequentazioni risalgono almeno al 1877 e cioè al periodo parigino di Nigra, in cui entrambi si occupavano di poesia popolare. Nel ricco epistolario di Schuchardt, in gran parte conservato presso l'università di Graz dove egli insegnò filologia romanza dal 1876 al 1900, anno in cui volle ritirarsi dall'insegnamento, il nome di Nigra è ricorrente e nell'archivio De Vecchi Chabod ha specificato che erano presenti numerose lettere inviate dal maestro di Graz al nostro.[26]

Di là dall'Italia e dall'Austria va menzionato il nome di almeno un altro personaggio illustre fra gli accademici più vicini al Nigra: Gaston Paris, sebbene questi fosse più filologo, che linguista, prediligendo la storia letteraria alla storia delle lingue.[27] Allievo a Bonn di Diez e a Gottinga di Ernst Curtius, professore al College de France, fu fondatore e direttore con Paul Meyer della rivista Romania, su cui Nigra pubblicò otto articoli di interesse prevalentemente etimologico fra il 1876 e il 1905.[28] Il Paris fu tra i più significativi recensori dei Canti popolari del Piemonte[29] e ancora a Gaston Paris Nigra avrebbe dedicato una romanza intitolata Tristano e Isotta. Dopo la morte dello studioso francese Nigra fece parte, come Ascoli e Mussafia, della Société amicale Gaston Paris, che aveva lo scopo di «rapprocher ceux qui ont été les amis ou les élèves de Gaston Paris», con il proposito di «maintenir les bons rapports qu'il avait établis entre les savants français et les savants étrangers».[30]

È cosa ben nota a chiunque abbia qualche dimestichezza con la bibliografia scientifica di Nigra il fatto che egli abbia pubblicato i suoi lavori di linguistica in sedi prestigiose: l'Archivio Glottologico Italiano, Romania, gli Studj romanzi, la Zeitschrift für romanische Philologie.[31] Il suo contributo per la miscellanea linguistica in onore di Graziadio Ascoli del 1901[32] porta il nome di Nigra ad avvicinare quelli di alcuni dei più importanti studiosi della disciplina a livello mondiale: da Leonard Bloomfield, principale rappresentante della scuola strutturalista statunitense, a Karl Brugmann, tra i massimi esponenti degli Junggrammatiker, ai già citati Meyer Lübke, Gaston Paris, Johannes Schmidt. Meno noto, ma non per questo poco significativo, il progetto promosso dal filologo tedesco Wendelin Foerster, altro membro dell'Accademia delle Scienze di Vienna, di onorare Costantino Nigra pubblicando un volume di studi filologici e linguistici a lui dedicato in occasione del suo ottantesimo compleanno. Il progetto purtroppo non giunse a compimento, ma alla miscellanea avrebbero dovuto partecipare tra gli altri l’Ascoli e il Monaci, come risulta chiaramente da una lettera inviata dal primo al secondo l'undici febbraio 1906.[33]

Sic stantibus rebus, cioè tenuto conto della fama di dotto che indubbiamente il mondo accademico europeo gli riconosceva, mi sembra lecito constatare come i migliori linguisti e filologi d'Europa lo trattassero da loro pari, non soltanto riconoscendolo come parte integrante della comunità scientifica internazionale, ma accogliendolo nei loro ranghi. Il 31 luglio del 1892 l'Accademia Imperiale delle Scienze di Vienna ne decise la nomina a membro corrispondente dall'estero della classe filosofico-storica per i suoi meriti nel campo della linguistica.[34] È ragionevole supporre che fra i promotori dell'iniziativa vi fosse il wirklich Mitglid Adolfo Mussafia, mentre Graziadio Ascoli, sebbene fosse già all'epoca suo collega all'Accademia, era membro corrispondente; sarebbe diventato Ehrenmitglid im Auslande dal primo agosto 1896, quando gli subentrò come membro corrispondente Domenico Comparetti.

Quando Nigra accettò la nomina egli faceva già parte di altre società scientifiche: anzitutto, procedendo cronologicamente, la Società geografica italiana (1870), istituzione che Nigra stesso aveva contribuito a fondare e che fu responsabile nel 1866 della parte scientifica (rilievi idrografici, ricerche oceanografiche, zoologiche e meteorologiche) dell'impresa della pirocorvetta Magenta.[35] Soprattutto, per riguardo alla linguistica, era già membro corrispondente dell'Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano dal 27 gennaio 1876, dell'Accademia dei Lincei di Roma dal 13 dicembre 1883 e dell'Accademia delle scienze di Torino dal 14 marzo 1886.[36]

Nigra fu tra i primi in Italia a produrre monografie d'impianto neogrammaticale dimostrando di saper utilizzare consapevolmente il metodo storico-comparativo. Con l'Ascoli avviò gli studi sulle varietà franco-provenzali d'Italia effettuando inchieste sul campo. Rielaborò il concetto di sostrato. Fu lessicografo, approntando un vocabolario del dialetto aostano.[37] Si interessò di latino medievale.[38] Fu editore di testi antichi e scopritore di manoscritti.[39] Produsse una quantità di Note etimologiche e lessicali del cui valore è indice la loro ricezione: Nigra, che è fonte di tutte le principali imprese etimologiche italiane, compreso, naturalmente, il Lessico Etimologico Italiano[40], è citato ben duecentosettantaquattro volte volte in quel fondamentale monumento della linguistica e della filologia romanza che è il Romanisches etymologisches Wörterbuch di Wilhelm Meyer-Lübke, opera tuttora usitatissima da tutti gli specialisti della disciplina e capolavoro del maestro di Filologia romanza dell'Università di Vienna. Ricordo inoltre il dibattito pubblico tenuto sulla Zeitschrift für romanische Philologie con Hugo Schuchardt, in cui, propugnando la necessità di non disgiungere, nelle indagini lessicali ed etimologiche, lo studio delle parole dalla rappresentazione figurativa delle cose e degli oggetti che esse designano (metodo che egli stesso praticava), si mostrò antesignano dell'indirizzo Wörter und Sachen.[41]

Desidero concludere il mio intervento con una citazione da una lettera di Lionello Nigra. Alla morte del padre Costantino, Lionello ricevette messaggi di condoglianze da vari accademici, tra cui l'Ascoli, il D'Ovidio il Monaci ed altri che abbiamo già menzionato. Al Monaci Lionello rispose chiarendo in modo inequivocabile che cosa avesse significato per suo padre l'attività scientifica: «lo studio era il suo conforto, la sua gioia, la sua vita».[42]

[1] Costantino Nigra, Canti popolari del Piemonte, Torino, Loescher, 1888. Il primo contributo di Nigra sull'argomento risale al 1854: Costantino Nigra, Canti popolari del Piemonte, «Il Cimento. Rivista di scienze, lettere ed arti», II (1854), 4, pp. 897-910. Tra le numerose riedizioni dell'edizione definitiva del 1888 si segnala, anche per il corredo di registrazioni sonore: Costantino Nigra, Canti popolari del Piemonte, a cura di Franco Castelli, Emilio Jona, Alberto Lovatto; introduzione di Alberto Mario Cirese, Torino, Einaudi, 2009 (con due CD-Rom).

[2] Si veda in proposito Costantino Nigra etnologo: le opere e i giorni, a cura di Piercarlo Grimaldi e Gianpaolo Fassino, [Torino], Omega, 2011. Alcune informazioni sull'attività linguistica del Nigra si possono ricavare da Michele Loporcaro, Salvioni dialettologo fra Italia e Svizzera: in tre quadri (con tre lettere inedite), in Id. (a cura di), Itinerari salvioniani: per Carlo Salvioni nel centocinquantenario della nascita, Tübingen/Basel, Francke, 2011, pp. 37-67.

[3] Francesco D'Ovidio, Commemorazione dell’accademico Costantino Nigra letta dal presidente F. D’Ovidio nella seduta del 17 novembre 1907, in «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», serie V, vol. XVI (1907), pp. 689-696. Vd. anche Pio Rajna, Costantino Nigra uomo di studio e di scienza, in «Il Marzocco», XII, n. 28 (14 luglio 1907).

[4] Per le informazioni biografiche vd. almeno la voce Nigra, Costantino redatta da Umberto Levra per il Dizionario Biografico degli Italiani e la raccolta Umberto Levra (a cura di), L’opera politica di Costantino Nigra, Bologna, il Mulino, 2008.

[5] Bernardino Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, Milano, Bernardoni, 1853.

[6] Per il valore linguistico dell'opera di Vegezzi Ruscalla si vedano i rilievi di Marazzini e di Massobrio, nonché i suoi scritti più significativi: Lorenzo Massobrio, Il Piemonte negli atlanti linguistici e nelle raccolte dialettali, in Il Piemonte linguistico, catalogo della mostra, Torino, Museo Nazionale della Montagna, 1995, pp. 37-40; Claudio Marazzini, Il Piemonte e la Valle d’Aosta, Torino, UTET, pp. 89-95; Giovenale Vegezzi-Ruscalla, Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino, Torino, Bocca, 1861; Giovenale Vegezzi-Ruscalla, Le colonie serbo-dalmate del circondario di Larino, provincia di Molise: studio etnografico, Torino, Botta, 1864; Giovenale Vegezzi-Ruscalla, Colonia piemontese in Calabria, studio etnografico, «Rivista Contemporanea», anno X, vol. XXXI, (1862), pp. 161-193.

[7] Anton Slodnjak, Miklosich, Franz von, in Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 6 (Lfg. 28, 1974), S. 281-2.

[8] Mi sia concesso di rimandare per questo tema a Hans Georg Gadamer, Verità e metodo, a cura di Gianni Vattimo, introduzione di Giovanni Reale, Milano, Bompiani, 2001 (ed. orig. tedesca: Wahrheit und Methode, Tübingen, Mohr, 1960).

[9] Su Giovanni Flechia, oltre alla voce redatta nel 1932 da Benvenuto Terracini per l'Enciclopedia Italiana, vd. gli studi raccolti in Per Giovanni Flechia nel centenario della morte, 1892-1992, atti del Convegno (Ivrea-Torino, 5-7 dicembre 1992), a cura di Ugo Cardinale, Maria Luisa Porzio Gernia e Domenico Santamaria, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1994. Per i rapporti di Flechia con l'Ascoli vd. Liliana Della Gatta Bottero e Ileana Zeppetella (a cura di), Il carteggio Ascoli – Flechia, Roma, Accademia dei Lincei, 1977.

[10] Per la collaborazione di Nigra all'Archivio Glottologico Italiano si veda il già citato lavoro di Michele Loporcaro. Per il carteggio fra Nigra e Ascoli vd. anzitutto Susanna Panetta, Il Diligentissimo inventario dell'archivio di Graziadio Isaia Ascoli: edizione e commento, tesi di dottorato in Storia e archeologia del Medioevo, istituzioni e archivi; coordinatore: Prof. Stefano Moscadelli; tutor: Prof. Andrea Giorgi, Università degli studi di Siena, XXIII. ciclo (2007-2010).

[11] Le lettere spedite da Nigra a D'Ovidio sono state pubblicate in: Gian Luigi Bruzzone, Costantino Nigra e Francesco D'Ovidio, «Lares», 74, 3 (2008), pp. 657-708. Sugli scambi epistolari con il Monaci vd. Gian Luigi Bruzzone, Costantino Nigra ed Ernesto Monaci: un rapporto di studio, «Archivio di etnografia: rivista del dipartimento di scienze storiche, linguistiche e antropologiche, Università degli studi della Basilicata», VIII, 1 (2013), pp. 39-51. L'analisi linguistica mostra che anche in contesti di minore formalità, come negli scambi epistolari con il fratello, «la scrittura di Nigra si mantiene precisa e misurata, senza significativi scarti di registro e con poche concessioni alla moda. Il pieno controllo della lingua anche nella dimensione dell’uso è confermato dalla moderata incidenza dei fenomeni di interferenza tra italiano e francese, così come dall'assenza di tratti spiccatamente regionali» cfr. Elena Papa, Le lettere di Costantino Nigra al fratello Michelangelo: note linguistiche, in «Studi linguistici italiani», XXXVIII, 1 (2012), pp. 77-102.

[12] Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Costantino Nigra: un inedito capitolo dei "Ricordi diplomatici", in «Nuova antologia», anno 69°, fasc. 1484 (16 gennaio 1934), pp. 178-179; Federico Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Torino, Einaudi, 1951, p. 607.

[13] Sonia Caselli Corbo, Il carteggio D'Ancona-Nigra, in La correspondance: éditions, fonctions, signification, Actes du Colloque franco-italien (Aix-en-Provence, 5-6 octobre 1983), Centre Aixois de Recherches, 1984, pp. 201-216.

[14] Per i documenti dell'Archivio Nigra conservati presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano vd. Ceresa, Carla, Valeria Mosca e Daniela Siccardi, Inventario. Archivio Costantino Nigra (1830-1928), Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, 2006 (dattiloscritto).

[15] Corrado Grassi, Die Sprachgeographie/La geografia linguistica, in Günter Holtus, Michael Metzeltin, Christian Schmitt (Hgg.), Lexikon der romanistischen Linguistik (LRL), 8 Bd.,Tübingen, Niemeyer, 1988-2005, 1/1 (2001), pp. 207-235. Cfr. Fabrizio Ballerini, Schleicher precursore della geografia linguistica, in «Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia», 3, 1-2 (1998), pp. 123-144.

[16] Jürgen Storost, Adolf Tobler, in: Jürgen Storost, 300 Jahre romanische Sprachen und Literaturen an der Berliner Akademie der Wissenschaften, Frankfurt a. M., Peter Lang, 2000, Teil 1, S. 240-247.

[17] Wunderli, Peter, Die Romanische Philologie von Diez bis zu den Junggrammatikern, in Günter Holtus, Michael Metzeltin, Christian Schmitt (Hgg.), Lexikon der romanistischen Linguistik (LRL), 8 Bd.,Tübingen, Niemeyer, 1988-2005, 1/1 (2001), pp. 121-175; Harri Meier, Friedrich Diez und die Diez-Schule zwischen zwei Epochen der romanischen Philologie, in «Boletín de Filología», 31 (1980), S. 285-301; Johann Wenzel Knobloch, Meyer Lübke, Wilhelm, in Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 6 (Lfg. 26, 1973), S. 5.

[18] Wilhelm Meyer-Lübke, Grammatik der romanischen Sprachen, 4 Bde., Leipzig, Fues, 1890-1902 (ristampa: Darmstadt, 1972); Id., Einführung in das Studium der romanischen Sprachen, Heidelberg, C. Winter, 1901; Id., Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, C. Winter, 31935 (prima ed. 1911).

[19] Federico Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Torino, Einaudi, 1951, p. 607.

[20] Wilhelm Meyer-Lübke, Nekrolog auf den Grafen Konstantin Nigra, in «Almanach der K. Akademie der Wissenschaften», LVIII (1908), pp. 340-341.

[21] Verena Schwägerl-Melchior & Johannes Mücke, "Ihre Angelegenheit in Bezug auf d[as] Spinnen werde ich nicht aus den Augen lassen" – Briefe Antonio Ives an Hugo Schuchardt, «Grazer linguistische Studien», 85 (2016), S. 165-256, S. 190, n. 45.

[22] A partire dal 1928 sarebbe diventata ricercatrice presso l'Archivio fonografico dell'Accademia delle Scienze di Vienna, diretto da Leo W. Hajek, occupandosi fra l'altro di fonetica sperimentale della lingua italiana. A causa delle politiche antiebraiche seguite all'Anschluss dovette allontanarsi dall'Austria e i risultati di tali ricerche sarebbero stati pubblicati in Olanda: Elise Richter, Die italienischen č und ŝ Laute. Untersuchung an umgekehrt laufenden Schallplatten, in «Archives Néerlandaises de Phonétique Expérimentale», 16 (1940), pp. 1-38.

[23] Le lettere sono le n° 127-128 del pacco 77 dell'Archivio Ascoli conservato presso la Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei di Roma; la numerazione rinvia all'inventario pubblicato da Susanna Panetta.

[24] Bausteine zur romanischen Philologie. Festgabe für Adolf Mussafia zum 15. Februar 1905, Halle a.d.S., Max Niemeyer, 1905, S. III.

[25] Hugo Schuchardt, Über die Lautgesetze. Gegen die Jünggrammatiker, Berlin, Oppenheim, 1885. Una traduzione italiana dei punti salienti di questo scritto si trova in: Tristano Bolelli, Per una storia della ricerca linguistica, Napoli, Morano, 1997, pp. 223-232.

[26] Federico Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Torino, Einaudi, 1951, p. 607.

[27] Pierre Swiggers, Les débuts et l’évolution de la philologie romane au XIXe siècle, surtout en Allemagne, in: Sylvain Auroux, Ernst F. K. Koerner, Hans-Joseph Niederehe, Kees Versteegt (eds.), History of the Language Sciences, vol. 2, Berlin, 2001, pp. 1272-1285; Hans Ulrich Gumbrecht, ‘Un souffle d’Allemagne ayant passé’: Friedrich Diez, Gaston Paris, and the Genesis of National Philologies, «Romance Philology» 40 (1986), pp. 1-37; Ursula Bähler, Notes sur l’acception du terme de philologie française chez Gaston Paris, «Vox romanica», 54 (1995), pp. 23-40.

[28] Costantino Nigra, La poesia popolare italiana, in: «Romania», tome 5, n° 20 (1876), pp. 417-452; Id., Versions piémontaises de la chanson populaire de Renaud, in: «Romania», tome 11 n° 42-43 (1882), pp. 391-398; Id., Un documento in dialetto piemontese del 1410, in: «Romania», tome 13 n° 50-51 (1884), pp. 415-422; Id., Il Moro Saracino, canzone popolare piemontese, in: «Romania», tome 14 n° 54 (1885), pp. 231-273; Id., Bouquetin, in: «Romania», tome 18, n° 69 (1889), p. 135; Id., Note etimologiche e lessicali, in: «Romania», tome 26, n° 104 (1897), pp. 555-563; Id., Notes étymologiques et lexicales, in: «Romania», tome 31, n° 124 (1902), pp. 499-526; Id., trekawda (Haute-Savoie), trekawdé, trakudè (Aoste), etc. «sonner les cloches à fête, carillonner», in: «Romania», tome 34, n° 134 (1905), pp. 301-303.

[29] Gaston Paris, rec. ai Canti popolari del Piemonte pubblicati da Costantino Nigra, in «Journal des Savants», settembre-ottobre 1889, pp. 530-533.

[30] Documents relatifs à l'École des Hautes Études, in: «École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philologiques. Annuaire», 30 (1906), pp. 30-51.

[31] Pubblicazioni apparse sull'AGI: Costantino Nigra, Fonetica del dialetto della Val Soana, «Archivio glottologico italiano», 3 (1878), pp. 1-60; Nigra, toccare, taccare ecc., «Archivio glottologico italiano» 14 (1878), p. 337; Id., Note etimologiche e lessicali (prima serie), «Archivio glottologico italiano», 14 (1898), pp. 269-300; Id., Note etimologiche e lessicali (seconda serie), «Archivio glottologico italiano», 14 (1898), pp. 353-384; Id., Note etimologiche e lessicali (terza serie), «Archivio glottologico italiano», 15 (1901), pp. 97-128; Id., it. froge, in «Archivio glottologico italiano», 15 (1901), pp. 129-130; Id., Note etimologiche e lessicali (quarta serie), «Archivio glottologico italiano», 15 (1901), pp. 275-302; Id., Note etimologiche e lessicali (quinta serie), «Archivio glottologico italiano», 15 (1901), pp. 494-510; Id., Postille lessicali sarde, «Archivio glottologico italiano», 15 (1901), pp. 482-493. Pubblicazioni apparse sulla Zeitschrift für romanische Philologie: Costantino Nigra, Nomi romanzi del collare degli animali da pascolo, «Zeitschrift für romanische Philologie», XXVII (1903), pp. 129-141; Id., Metatesi, in «Zeitschrift für romanische Philologie», XXVIII (1904), pp. 1-10; Id., A proposito del metodo d'investigazione nella storia della parola, in «Zeitschrift für romanische Philologie», XXVIII (1904), pp. 102-105; Id., Note etimologiche e lessicali, in «Zeitschrift für romanische Philologie», XXVIII (1904), pp. 641-648. Sugli Studj romanzi del Monaci pubblicò: Costantino Nigra, Note etimologiche e lessicali, «Studj romanzi» 3 (1905), pp. 97-102.

[32] Costantino Nigra, Il dialetto di Viverone, in: Miscellanea linguistica in onore di Graziadio I. Ascoli, Torino, Ermanno Loescher, 1901, pp. 247-262 (ristampa Genève [Slatkine] 1973).